大人になってから世界史を学びたいと思ったことはありませんか?

社会人が世界史を学ぶメリットは「思考回路がアップデートできること」です。

歴史の出来事には原因があります。しかも1つだけでなく、経済、政治、宗教、民族など複数の要因が複雑に絡み合っています。

原因や物事の背景を読み解く思考、比較や因果関係、類似パターンの抽出などの思考が、「暗記に頼らない記憶力」「簡潔にまとめる力」「人にうまく伝える力」「多面的に物事をとらえる力」「アイデアを生み出す力」を育てます。

いろいろ書きましたが、一言でいうと地頭が良くなります。

この他にも、世界史の知識のおかげで「紛争や宗教、政治に関するニュースが分かるようになった」「外国の文化や価値観を理解してコミュニケーションできるようになる」など、社会人にはメリットだらけです。

それでは社会人が効率的に世界史を学ぶにはどうすれば良いのでしょうか?

忙しい社会人でも、スキマ時間で歴史の教養を身につけられる方法を教えます。

【結論】社会人の世界史勉強法

- 世界史の資料集(図説)で通史を学ぶ

- 興味のある内容を本で深掘りする

- 世界史の知識を抽象化して、自分の生活や仕事に役立てる

「通史に時間をかけすぎる」と社会人は挫折する確率が一気にあがります。

教科書、講義系の参考書、動画(スタディサプリなど)、何をするにしても量が多く時間がかかります。テストがある学生なら網羅性が大事ですが、社会人にはテストがありません。

文章だけ読むのは時間がかかるし疲れます。資料集は、文章だけでなく図解や地図、絵が掲載されています。なので短時間でイメージを作りやすい。具体的な使い方は後から話します。

資料集で興味をもった内容(人物、帝国や王朝、出来事)を本で深掘りして、得意な分野を作りましょう。

まずは、起点となる得意な分野を作りましょう。そのさい参考になるオススメ本を紹介します。

さいごに、勉強から得た知識を、仕事や日常生活に活かしていきましょう。メリットを感じるほど、勉強のやる気、モチベーションも続きます。世界史の知識をどのように活かすか、方法を最後に説明します。

教科書より資料集がオススメ!

世界史の資料集をながめる

帝国書院の資料集が一番おすすめ!

最初で挫折しないコツは、教科書や参考書をつかわないこと。

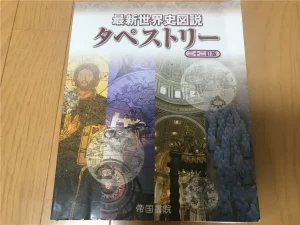

文章だけでなく地図や年表、写真や絵がのってやつで、高校生のころに使った人が多いと思います。

これを空き時間に眺めるのです。

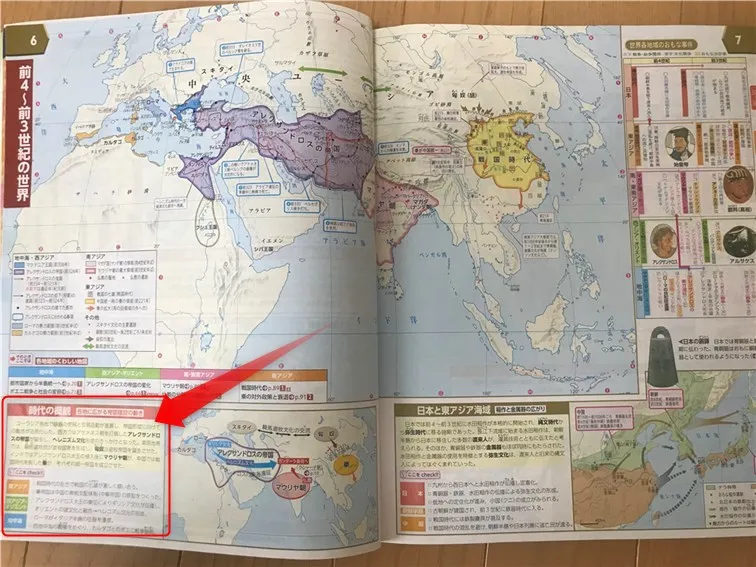

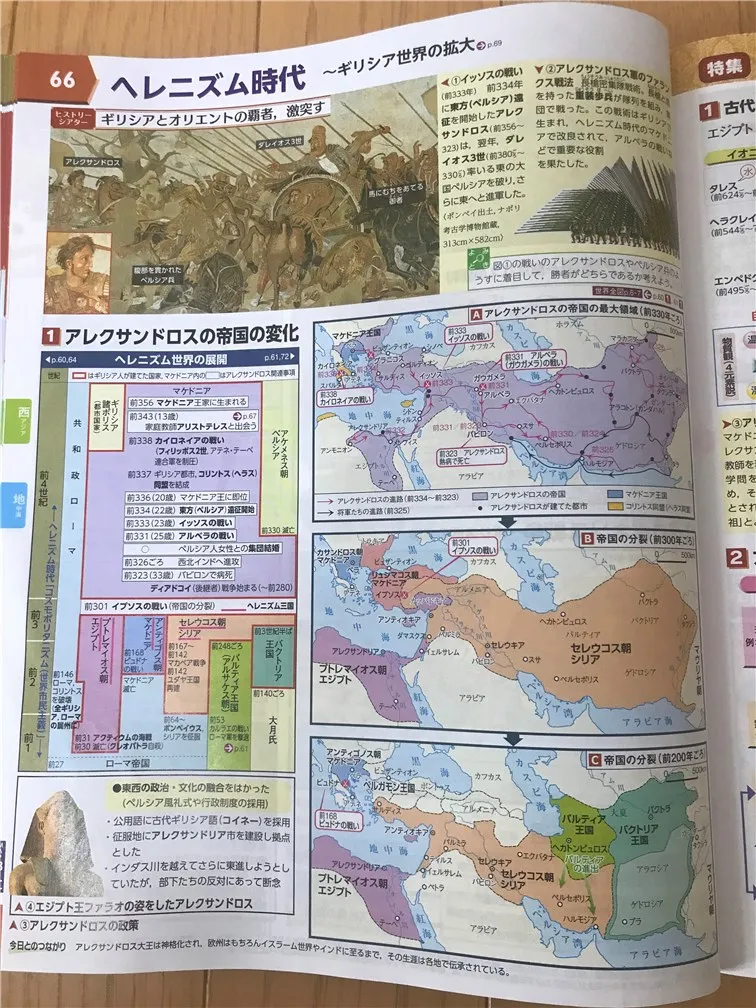

・資料集の中身

『タペストリー』(帝国書院)

資料集でなく事典でもかまいません。これらに共通するのは、読み切りだということ。

成毛眞さんが『教養は「事典」で磨け』という本をだしてたな。

※元マイクロソフト社長

資料集や事典なら、短い部分は1分で読み終わります。教科書や物語、解説書と違って、ひとつひとつが完結型の説明になってます。

しかも、文字だけでなく表やグラフ、画像が掲載されてます。右脳と左脳の両方を使ったほうが勉強の成果は上がることが分かってます。使わない手はありません。

最初のページから順番にみる必要はありません。資料集をパラパラめくっても、興味のある時代を選んでもokです。

例えば漫画の『キングダム』が好きなら、中国の春秋戦国時代のページをながめるのです。

読まなくても良いのでながめてください。

資料集や事典は、知らないことに気づかせてくれるツールです。

ネットは検索窓にキーワードを入力しないと始まりません。◯◯がよく分からない、、、という疑問が自分にないといけない。

つまり、知らなくて調べたいことだとしても、何かしら知らないと検索できないということです。

資料集や事典は、違います。知らないものでも、ペラペラめくれば知らないことが浮き出てきます。

資料集はどこで買える?

Amazonでも書店でも買えます。

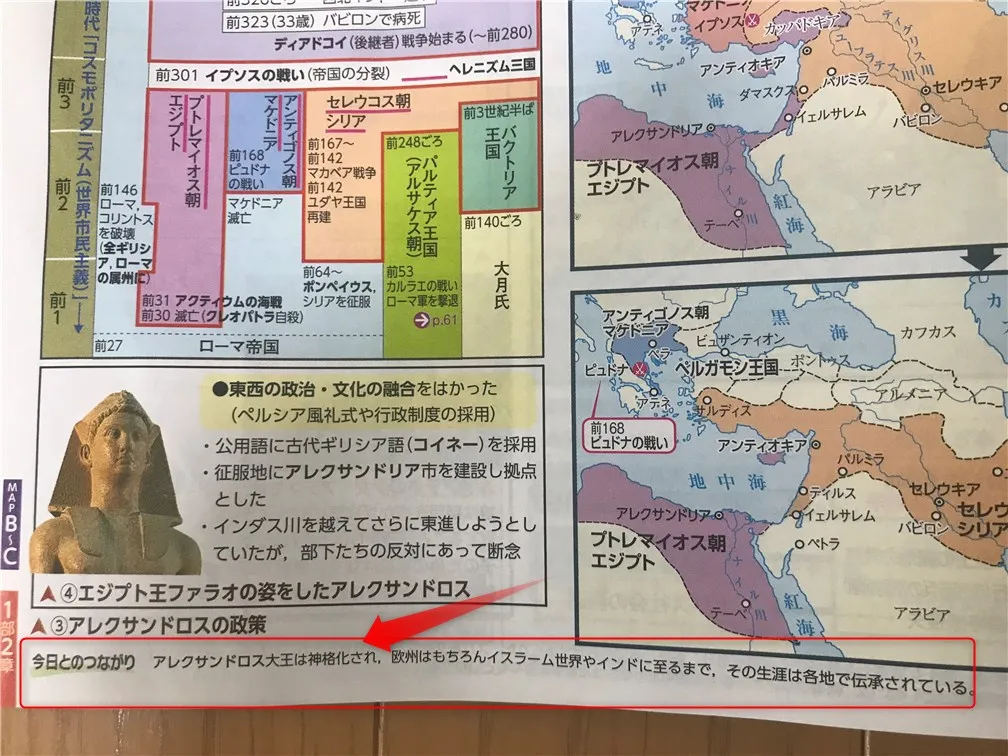

サンプル画像

↑山川出版の『詳説世界史図録』は、どの書店でも入手しやすいです。

サンプル画像

↑推奨は、帝国書院の資料集『タペストリー』。一般書店でも入手しやすいです。(山川の資料集ほどではないですが)カラーで税込み990円は驚きです。リビングとトイレに1冊ずつ設置して、毎日チラチラ読んでます。チリツモ効果は絶大です。

サンプル画像

↑浜島書店の『ニューステージ世界史詳覧』を学生時代に使っていた方が多いと思います。この資料集は一般の書店では入手できません。どうしても欲しい人はネットで入手してください。

資料集を使った勉強法

資料集を入手したら、具体的な学習に入ります。

- 世紀別にまとめた世界全図を確認する

- 各国史を学ぶ

- AIに質問する

以下、帝国書院の資料集『タペストリー』を使って勉強法を説明します。

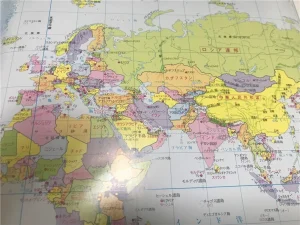

1.世紀別にまとめた世界全図を確認する

『タペストリー』には、世紀別にまとめた世界全図が掲載されています。

世界史は「国別(地域別)」で教科者や参考書は構成されています。たしかに、そのほうが理解しやすいのですが、学びを現代に繋げるにはグローバルな視点も必要です。

ゆえに、国別(地域別)に入る前に、いったん全体(世界全図)の確認から入ります。

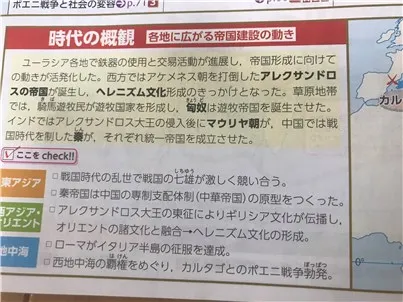

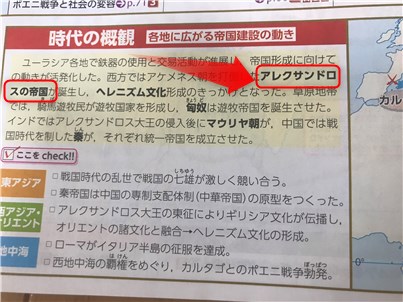

はじめに注目するのは赤枠部分。

「時代の概観」を確認します。世紀ごとのイメージ作りに非常に役立ちます。(タペストリーが優れていると思う点の1つ)

説明に登場する国は地図で場所を確認し、人物名は地図以外の情報に掲載されてないかを探します。

世界史は「流れ」が重要と言われますが、同じくらい大事なのが「地図」です。文字情報だけでなく地図も確認してください。

次に各国史をチェックします。

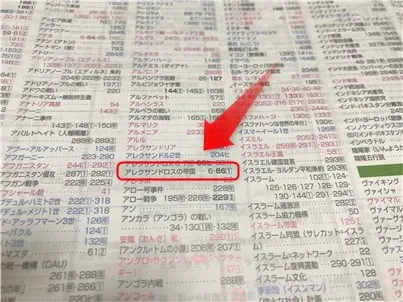

タペストリーの後ろにある索引を利用して、該当ページを探してください。

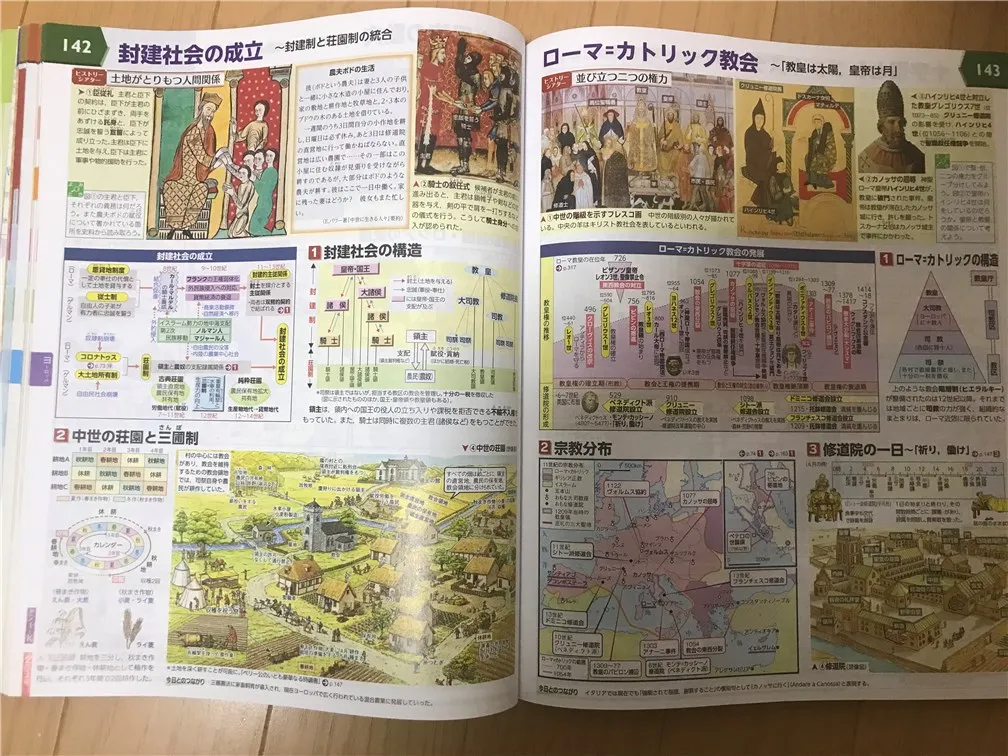

2.各国史を学ぶ

文章や図、地図、それぞれを確認します。

歴史地図をチェックするときは、現在のどこ(国名など)あたりの話なのかを確認してください。

この習慣をつけておくと、紛争や宗教など海外のニュースを目にしたときに、歴史の知識から背景が理解できるようになります。

タペストリーの後ろのほうに現代地図も掲載されています。地図といえば帝国書院ですから、安心の品質です。

詳細ページでは、年表を軸にして、関連情報をチェックすると分かりやすいです。

「ヒストリーシアター」には、時代の特長を理解するうえで重要なことが書かれています。

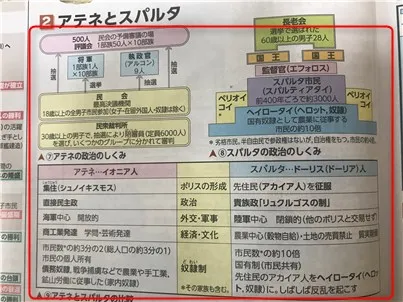

たとえば「アテネの民主政」についての説明。

古代アテネでは最終的に成年男子が民会に参加する直接民主政がペリクレス時代に完成します。

なぜ一部の金持ち(貴族)だけでなく平民が政治に参加できるようになったか?

これを理解するうえで、戦争がポイントになります。

ギリシアでは、戦争に参加してポリスを守ることが政治力とイコールでした。ゆえに武具や馬を調達できる資金力のある貴族が、最初は政治の中心にいた。

しかし、貿易の発展で余剰資金を作れた人が、これまた貿易の恩恵で安くなった武具を買えるようになり、戦争に参加することで政治への参加権を求める。

この繰り返しで、民主政の下地が作られていったわけです。

社会人にはテストがないので、丸暗記する必要があります。

なぜ、そうなったのか因果関係を意識して資料集を読む。必要であれば情報を書き込んだり、用語と用語を線でつないでください。

世界史に限りませんが、人間は比較することで理解します。

たとえば新型のiPhoneが発売された場合、旧型と比べて何が違うかを探して新型を理解しようとします。

上図はギリシアのポリス「アテネ」と「スパルタ」を比較しています。同じポリスでも全然違うことが分かります。

詳細ページの下側にある「今日とのつながり」。

今につながる話が掲載されているので、確認してください。

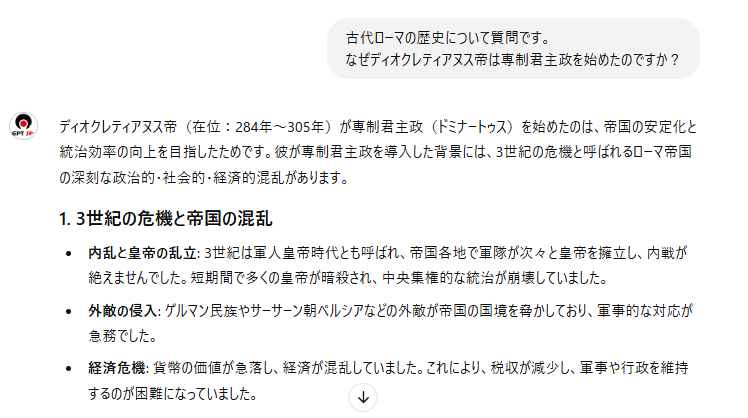

3.AIに質問する

資料集は教科書の補助教材として作られています。

ゆえに、もう少し説明がほしい部分がでてきます。

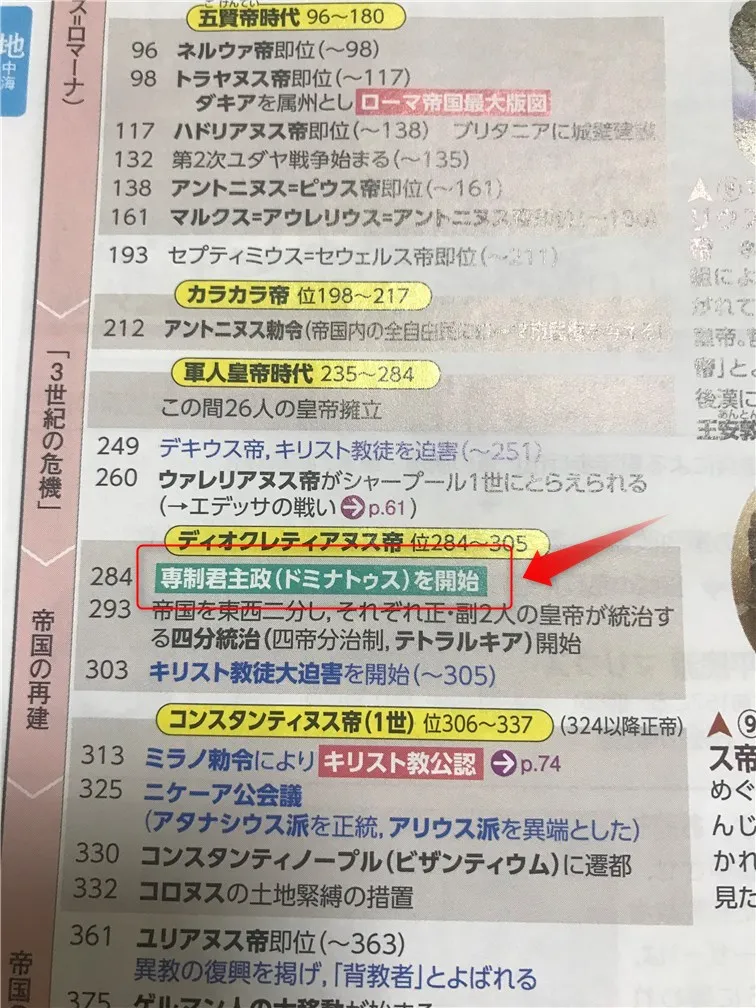

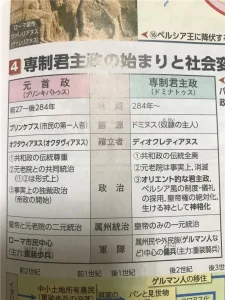

たとえば、赤枠部分。

なぜ専制君主制が始まったのか、今一つ分かりません。

「軍人皇帝時代」「3世紀の危機」と書かれているので、何となくピンチなのは分かります。

だから「専制君主制」が始まったのではないかと予想はできますが、実際どうなのか知りたい。

ちなみに専制君主制とは何なのかは掲載されています。

疑問に思ったことを自分で調べると記憶に残りやすくなります。

チャットGPTやGeminiなど、AIに質問してみましょう。(無料で使えます)

今回はチャットGPTに質問してみました。

↑本当は、もっと回答は続くのですが割愛します。

学習目標(2つ)

資料集学習で目指す目標は2つです。

- 「時代の概観」をおさえる

- 興味のある人物、帝国や王朝、出来事を見つける

学生の場合は定期テストや受験があるので、抜けもれなく勉強して覚えなければなりません。

いっぽう大人になってからの勉強にはテストも受験もありません。どの時代も均等に点がとれるオールマイティ型を目指す必要がない。

社会人は、自分が興味がある内容を深掘りする尖った勉強がオススメです。

1つのことに詳しくなると、それが自信になり、もっと知りたくなります。興味が持てない、おもしくないのは、前提の知識がないからです。

知識が増えれば増えるほど、面白いと感じる量が増えます。まずは自分が興味があることを深くほることが重要です。

自分が興味がもてそうなことに出会う必要があります。そのために資料集を使ってください。

資料集を全部終わらせてなくても、興味があるものを見つけたら関連本で深掘りしてください。鉄は熱いうちに打つことが重要です。

落ち着いたら、別の時代の概観もチェックしてください。(ぶっちゃけ各国史は全部やらなくても良いですが、世紀別の世界全図は全部やってください)

世界史の学びなおしにオススメの本

資料集でアナタが興味をもった時代、人物、帝国や王朝、出来事があったら関連本で深掘りしましょう。

良書と出会うコツ

私にとって良書とは「新しい視点を与えてくれる」「他の分野に応用が効く」などいくつか定義がありますが総じて「何度も再読したい本」です。

私は学生のころから、良い本に出会う確率を高める方法を研究してきました。

結論からいうと、

失敗を恐れずに本との出会いの回数(母数)を増やすしかありません。

これは恋人、パートナーの探し方と通じるものがあります。

とはいえ、全くコツがないわけではありません。

私が本選びで意識していること3つを紹介します。

- 食わず嫌いをせずに様々なテーマの本を読む

- テーマについて自分がどの程度まで知っているか、ブレストして知識の棚卸しをしておく

- 古典やベストセラー本から攻める

数をこなすならAmazonの電子書籍読み放題サービス「Kindle Unlimited」もしくは図書館を利用するのがベストです。

地理的に通いやすいなら、Kindleよりも図書館をオススメします。

どの本も電子書籍化しているわけではないし、全ての電子書籍がKindle Unlimitedで読み放題になるわけではありません。

自治体にもよるとは思いますが、新しい本は厳しいとしても、それ以外であれば読みたい本が借りられるでしょう。

家の近くの図書館になくても市内にあれば取り寄せてくれる自治体もあります。

おすすめの歴史本リスト

目的・時代、場所別で、私のオススメ本を紹介します。

初学者は先に、資料集で概要をおさえてください。

通史を参考書で学びたい

・ナビゲーター世界史B(全4冊)

※合わない人は青木先生の実況中継シリーズ(全4冊)

世界史全般

- 教養としての「世界史」の読み方

- 歴史の本質をつかむ「世界史」の読み方

- 帝国の崩壊(上下)歴史上の超大国はなぜ滅びたのか?

グローバルヒストリー

- 砂糖の世界史(岩波ジュニア新書)

- コンテナ物語―世界を変えたのは「箱」の発明だった

- 銃・病原菌・鉄 (上)(下)

- 新詳世界史探求(帝国書院)※教科書

ローマ帝国

- ローマ人の物語

- 教養としての「ローマ史」の読み方

- ガリア戦記(古典)

中世のキリスト教

- 世界史のリテラシー ローマ教皇は、なぜ特別な存在なのか: カノッサの屈辱

- 神聖ローマ帝国-「弱体なる大国」の実像

秦の中国統一

・世界史のリテラシー 「中国」は、いかにして統一されたか: 始皇帝の六国平定

オスマン帝国

・世界史のリテラシー オスマン帝国は、いかに「中世」を終わらせたか: コンスタンティノープル征服

世界史と美術

・世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」

◇関連

趣味として楽しめる本は、以下のリンク先ページにまとめました。ご興味のある方はチェックしてみてください。

大人の世界史学習アイデア

Xで大人の世界史学習に関するアイデアを投稿しています。

大人の世界史学習は「比較」すると面白くなります。人は新しいことにふれたとき、脳にある情報と比べて特長を理解しようとします。ローマとギリシア、ローマ帝国と漢、世界史資料集の同じ単元を読み比べるとか。覚えようとして挫折するより、違いを見つけることを楽しんだほうが続くし用語も覚えらる。 pic.twitter.com/biXo6ie55p

— クロノ (@chrono_history) March 9, 2025

その中から、好評だったものを紹介します。

比較する

人は新しいことにふれたとき、脳にある情報と比べて特長を理解しようとします。

ローマとギリシア、ローマ帝国と漢、世界史資料集の同じ単元を読み比べるとか。

覚えようとして挫折するより、違いを見つけることを楽しんだほうが続くし用語も覚えらる。

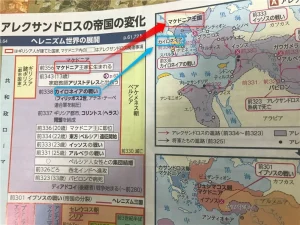

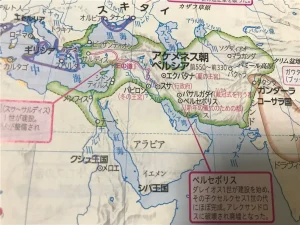

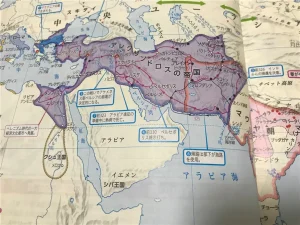

例:アレクサンドロスの帝国とアケメネス朝ペルシアを比較

彼の本拠地マケドニアを除くとほぼ同じです。

十分大きいが、東方遠征の話のせいで実際の1.5倍大きいイメージがある(私だけかもしれませんが)

地図を見ると分かるが、彼が滅ぼしたアケメネス朝の領土とほぼ同じなので要注意。

※帝国書院「タペストリー」より

「覚える」ではなく「調べる」

↑と考えるとハードルが下がる

(もちろん、一切用語を覚えないわけにもいかないが)

推しを見つける

例1)セネカの名言が気に入る→彼が生きた時代は?

例2)『ベルサイユのばら』を物語として楽しむだけでなく、フランス革命とは何だったのか?その後ヨーロッパに与えた影響を調べてみる。

習得した知識+気になったこと

例)2世紀の覇権国家はローマ帝国→他の世紀は?

大学の入試問題をチェックする

どういう視点、意図で問題が作成されているのかを確認する。

すると、自分になかった見方が増えます。

こちらのYouTube動画がおススメです。

絵で学ぶ

絵を描く

偉人の顔や都市の図面、帝国領土などをコピー用紙の裏とか、ノートに描いてみる(意外に覚えられる)。

学生のころ生物の細胞の略図などを描くように指示されて効果があったので、世界史でもやってました。

注意点は時間をかけないこと。

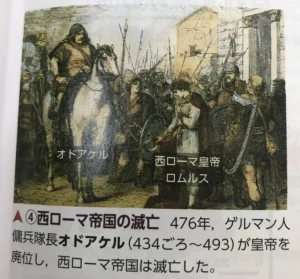

絵から学ぶ

非言語情報も侮れない。

文字情報「476年西ローマ帝国は滅亡した」だけでも分かるが、

絵から、オドアケルが馬上からローマ皇帝を見下ろす光景が力関係や皇帝の悔しさが伝わる。

何を感じるかに正解はない。

人に言われるのではなく自分で感じるからこそ歴史への興味や記憶につながる。

社会人の世界史の勉強=抽象化

社会人が身につけるべき「世界史の教養」とは、大学受験の知識ではありません。

過去の出来事を抽象化して自分にあてはめ、行動するための羅針盤にしましょう!

”抽象化”が良くわからないな

「抽象」⇔「具体」

過去の出来事、「いつ、どこで、誰が、どうした」は具体的な内容です。ただ、それ自体は今にいかせません。(全く同じことは起きないから)

具体的な内容から、広く使えるエッセンスを抽出するのが抽象化です。

「歴史」は古い過去の話、「世界の出来事」なんてスケールが大きすぎて自分には関係ない。でも教養は社会人として持ちたい。

こういう理由で世界史を勉強するのも悪くはないですが、仕事や生き方に役立ったほうが嬉しいですよね?

そんな使い方があるんです。

いま目の前でおきてる現象は、過去の出来事の延長上にあります。

AIが発達して、「人間がやるべき仕事とはなにか?」と概念が変わろうとしてます。

これは、約300年前にイギリスで始まった産業革命でも同じ。

職人が手作業でやっていた仕事を、機械が奪いました。(動かすのは人間だけど、職人でなくてもよい)

今わたしたちが抱いてる将来への不安(=AIに仕事を奪われる)とソックリです。

歴史はくり返す。ただし全く同じではなく螺旋状に進む

科学技術は、過去よりも今のほうが優れてますが、人のメンタルはそう変わりません。

時代が違っても人間の行動はそう変わっていない。

だからこそ「歴史は繰り返す」という言葉があるわけですね。

学生時代の勉強は、テストのために用語を1個でも多く暗記すること。

しかし、社会人に必要なのは丸暗記ではなく、過去の出来事を広い視野でみる、つまり俯瞰して自分に役立てることです。(※暗記は一切不要とは言っておりません)

- 歴史のパターンから未来を予測する

- 出来事を抽象化して今に生かす

↑これらを享受できるのは世界史を学んだ人間の特権です。

パターン化のお手本が知りたい方には『歴史の流れがパパッと頭に入る! 12のパターンで理解できる もう忘れない世界史』をオススメします。

大人の世界史学習は「具体と抽象」を繰り返すと面白くなります。個々の出来事を抽象化してパターン化する。それを別の時代や現代にあてはめる。「世界史って役立つな」と実感する回数を増やすことが、長続きの秘訣。お手本が知りたい方には、この本をオススメします。#もう忘れない世界史 pic.twitter.com/8FhZcKQH7t

— クロノ (@chrono_history) March 4, 2025